Faire cours

Deux textes si opposés de deux auteurs si différents au sujet moins du métier d'enseignant que de l'attitude des étudiants durant les cours en amphi. Ils méritent d'être juxtaposés .

| Nicolas Grimaldi | Michel Serres * | |

|---|---|---|

|

|

|

Préparer son cours est une chose. Se préparer à faire cours en est une autre. Imagine-t-on quelque acteur ou quelque chanteur d'opéra sauter en scène à peine sorti du métro, sans avoir dû ménager quelque transition entre le monde qu'il vient de quitter et celui qu'il a la charge de faire naître ? Ne lui faut-il pas disposer sa respiration et sa voix à attaquer la première phrase, se mettre en scène intérieurement, et installer en lui-même le rythme de ce qu'il veut exprimer ? Comment le pourrait-il sans quelques indispensables instants de recueillement ? Aussi est-il déjà dans sa partition avant d'entrer en scène et alors même que rien ne semble avoir commencé. Rien de cela à la Sorbonne. Le bureau qui aurait dû m'être destiné était toujours occupé. Pas une salle libre. En attendant que mon amphithéâtre se fût vidé de ses précédents occupants et qu'aient pu s'y installer les nouveaux auditeurs, je faisais indéfiniment le tour du pâté de maisons, traînant mon sac et ruminant intérieurement par quelles formules résumer le dernier cours et amorcer le nouveau. Un jour d'octobre, j'y arrivai pour commencer le cours de licence. Avec des gens debout derrière les dernières travées et d'autres pelotonnés dans les escaliers, l'amphithéâtre était comble. Avant même d'y pénétrer j'en entendais la rumeur, comme lorsqu'on entre dans une gare ou qu'on approche d'un marché. J'entrai, posai mon sac, accrochait mon manteau. Le tumulte ne cessait pas. On se serait cru à Orly, à la veille de Noël. Je m'installai à la chaire, y disposai mes livres et mes notes. Indifférente, cette foule jacassante continuait son même brouhaha. Que faire ? Je sortis. Quelques retardataires se pressaient encore pour entrer. Se fût-il agi de ne pas rater une rame de métro déjà bondée que rien ne se fût passé autrement. Au bout de deux minutes, je pénétrai à nouveau dans la salle, montai à l'estrade, parcourus du regard tous ces visages dont il n'y avait guère pour m'observer que ceux de personnes qui depuis plusieurs années assistaient à mes cours. Outre une quarantaine d'auditeurs étrangers à l'université, étaient donc là cent cinquante étudiants. Ils étaient venus écouter leur premier cours. Tout se passait pourtant comme s'ils ne savaient pourquoi on les entassait là et comme s'ils y tuaient le temps en s'entretenant, sans rien attendre ni s'attendre à rien. Quelle sorte d'humanité pouvait être la leur ? Je n'en revenais pas. C'étaient des étudiants. Eux-mêmes s'étaient inscrits à l'université, y avaient choisi la philosophie, s'en étaient enquis des cours et des programmes. Encore qu'ils eussent partout ailleurs été mieux, pourquoi étaient-ils venus occuper ces bancs inconfortables si ce n'était pour écouter celui dont ils avaient vu le cours annoncé ? Je me sentais comme un camelot à la foire. Pour attirer l'attention et me faire un instant écouter, il m'aurait fallu cracher le feu, hurler dans un mégaphone ou à grand fracas briser quelques piles d'assiettes. Je ne disposais de rien de tout cela. L'envie de m'adresser à eux m'avait en outre passé. Face à une telle situation, le plus honorable eût été de partir. J'en fus retenu par le regard soucieux de quatre ou cinq, qui devaient se demander comment j'allais tenir ma partie devant cette tourbe. La laissant une fois encore à elle-même, je quittai l'amphithéâtre et allai faire les cent pas dans le hall qui le précédait. J'y restais au moins trois minutes. Personne ne semblait en avoir rien remarqué lorsque je me dirigeai à nouveau vers ma chaire. Debout, je les regardai. Etait-ce donc cela, aujourd'hui, l'Université ? Si, de ma part, il était vain d'attendre leur attention, comme devait être encore plus vain ce qu'ils attendaient de moi, puisqu'il était clair qu'ils n'en attendaient rien ! Puisque je n'avais pas affaire à mes semblables, ils auraient donc affaire à un belluaire. Comme un torero humilie le taureau qui vient de sortir par des passes de châtiment, j'allai tenir à ma main cette masse rétive. Ayant saisi le volume le plus épais parmi ceux que j'avais apportés, je le soulevai et l'abattis de toutes mes forces sur le bureau, à quelques centimètres du micro. Ce fut un tonnerre. Tout s'était mis à trembler. Effarés, éberlués, hagards, tous me regardaient. Ils en étaient presque bouche bée. Alors j'approchai le micro, et de la voix la plus sèche dont je fusse capable : "Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire comme si j'étais ici ." Puis, m'étant imposé de faire durer jusqu'à l'insoutenable le silence qui suit au théâtre l'extinction des lumières, je commençai mon cours. J'allai dès le lendemain matin demander qu'on préparât mon dossier de mise à la retraite à partir du jour même où j'aurais soixante ans. |

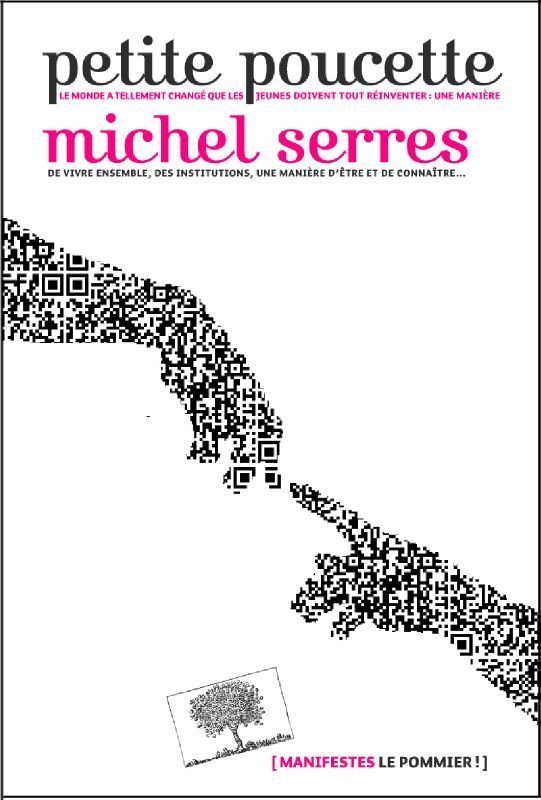

Jusqu'à ce matin compris,un enseignant, dans sa classe ou son amphi, délivrait un savoir qui, en partie en gisait déjà dans les livres. Il oralisait de l'écrit, une page-source. S'il invente, chose rare, il écrira demain une page-recueil. Sa chaire faisait entendre ce porte-voix. Pour cette émission orale, il demandait le silence. Il ne l'obtient plus. Formée dès l'enfance, aux classes élémentaires et préparatoires, la vague de ce que l"on nomme le bavardage, levée en tsunami dans le secondaire, vient d'atteindre le supérieur où les amphis, débordés par lui, se remplissent, pour la première fois de l'histoire, d'un brouhaha permanent qui rend pénible toute écoute ou rend inaudible la vieille voix du livre. Voilà un phénomène assez général pour que l'on y prête attention. Petite Poucette ne lit ni ne désire ouïr l'écrit dit. Celui qu'une ancienne publicité dessinait comme un chien * n'entend plus la voix de son maître. Réduits au silence depuis trois millénaires, Petite Poucette, ses soeurs et ses frères produisent en choeur désormais, un bruit de fond qui assourdit le porte-voix de l'écriture. Pourquoi bavarde-t-elle, parmi le brouhaha de ses bavards camarades ? Parce que, ce savoir annoncé, tout le monde l'a déjà. En entier. A disposition. Sous la main. Accessible par Web, Wikipédia, portable, par n'importe quel portail. Expliqué, documenté, illustré, sans plus d'erreurs que dans les meilleures encyclopédies. Nul n'a plus besoin des porte-voix d'antan, sauf si l'un, original et rare, invente. Fin de l'ère du savoir. L'offre et la demande Ce chaos nouveau, primitif, comme tout tohu-bohu, annonce un retournement, d'abord de la pédagogie, ensuite de la politique sous tous aspects. Jadis et naguère, enseigner consistait en une offre. Exclusive, semi-conductrice, celle-ci n'eut jamais le souci d'écouter l'avis ni les choix de la demande. Voici le savoir, stocké dans les pages des livres, ainsi parlait le porte-voix, le montrait, le lisait; le disait; écoutez, lisez ensuite, si vous le voulez. En tout cas, silence. L'offre disait deux fois : Tais-toi. Fini. Par sa vague, le bavardage refuse cette offre pour annoncer, pour inventer, pour présenter une nouvelle demande, sans doute d'un autre savoir. Retournement ! Nous autres, enseignants parleurs, écoutons à notre tour la rumeur confuse et chaotique de cette demande bavarde, issue des enseignés que, jadis, nul ne consultait pour apprendre d'eux s'ils demandaient vraiment cette offre-là. Pourquoi Petite Poucette s'intéresse-t-elle de moins en moins à ce que dit le porte-voix ? Parce que, devant l'offre croissante de savoir en nappe immense, partout et toujours accessible, une offre ponctuelle et singulière devient dérisoire. La question se posait cruellement lorsqu'il fallait se déplacer pour découvrir un savoir rare et secret. Désormais accessible, il surabonde, proche, y compris en volumes petits, que Petite Poucette porte dans sa poche, sous le mouchoir. La vague des accès aux savoirs monte aussi haut que celle du bavardage. L'offre sans demande est morte ce matin. L'offre énorme qui la suit et la remplace reflue devant la demande. Vrai de l'école, je vais dire que cela le devient de la politique. Fin de l'ère des experts ? Les Petits Transis Oreilles et museau plongés dans le porte-voix, le chien assis, fasciné par l'écoute, ne bouge. Sages comme des images depuis l'âge tendre, nous commencions, enfants, une carrière longue de corps sur leur séant, immobiles, en silence et en rangs. Notre nom de jadis, le voici : Petits Transis. Les poches vides, nous obéissions, non seulement soumis aux maîtres, mais surtout au savoir, auquel les maîtres eux-mêmes, humblement, se soumettaient.Eux et nous le considérions comme souverain et magistral. Nul n'aurait osé rédiger un traité de l'obéissance volontaire au savoir. Certains se trouvaient même terrorisés par lui, empêchés ainsi d'apprendre. Pas sots, mais épouvantés. Il faut tenter de saisir ce paradoxe : pour ne pas comprendre le savoir et le refuser, alors qu'il se voulait reçu et compris, il fallait bien qu'il terrifiât. En hautes majuscules, la philosophie parlait même parfois du Savoir Absolu. Il exigeait donc du dos une inclinaison soumise comme celle de nos ancêtres, courbés devant le pouvoir absolu des rois de droit divin. Jamais n'exista la démocratie du savoir. Non point que certains, détenant le savoir, détenaient le pouvoir, mais que le savoir lui-même exigeait des corps humiliés, y compris de ceux qui le détenaient. Le plus effacé des corps, le corps enseignant, donnait cours en faisant signe vers cet absolu absent, au total inaccessible. Fascinés, les corps ne bougeaient. Déjà formaté par la page, l'espace des écoles, des collèges, des campus se reformatait par cette hiérarchie inscrite dans la tenue corporelle. Silence et prostration. La focalisation de tous vers l'estrade où le porte-voix requiert silence et immobilité reproduit dans la pédagogie celle du prétoire vers le juge, du théâtre vers la scène, de la cour royale vers le trône, de l'église vers l'autel, de l'habitation vers le foyer ... de la multiplicité vers l'un. Sièges serrés en travées, pour les corps immobilisés de ces institutions-cavernes. Voilà le tribunal qui condamne Saint Denis. Fin de l'ère des acteurs ? La libération des corps Nouveauté. L'aise de l'accès donne à Petite Poucette, comme à tout le monde, des poches pleines de savoir, sous les mouchoirs. Les corps peuvent sortir de la caverne où l'attention, le silence et la courbure des dos les ligotaient aux chaises comme par des chaînes. Qu'on les force à s'y remettre, ils ne resteront plus en place sur les sièges. Chahut, dit-on. Non? L'espace de l'amphi se dessinait jadis comme un champ de forces dont le centre orchestral de gravité se trouvait sur l'estrade, au point focal de la chaire, à la lettre un power point.Là se situait la densité lourde du savoir, quasi nulle à la périphérie. Désormais distribué partout, le savoir se répand dans un espace homogène, décentré, libre de mouvements. La salle d'autrefois est morte, même si encore on ne voit qu'elle, même si on ne sait construire qu'elle, même si la société du spectacle cherche à l'imposer encore. Alors les corps se mobilisent, circulent, gesticulent, appellent, s'interpellent, échangent volontiers ce qu'ils ont trouvé sous leurs mouchoirs. Au silence le bavardage succède-t-il et le chahut à l'immobilité ? Non, jadis prisonniers, les Petits Poucets se libèrent des chaînes de la Caverne multimillénaire qui les attachaient, immobiles et silencieux, à leur place, bouche cousue, cul posé. Mobilité : conducteur et passager L'espace centré ou focalisé de la classe ou de l'amphi peut aussi se dessiner comme le volume d'un véhicule : train, automobile, avion, où les passagers assis en rangs dans le wagon, l'habitacle ou le fuselage, se laissent conduire par celui qui les pilote vers le savoir. Voyez maintenant le corps du passager, avachi, ventre en l'air, regard vague et passif. Actif et attentif au contraire, le conducteur courbe le dos et tend les bras vers le volant. Quand Petite Poucette use de l'ordinateur ou du portable, ils exigent tous deux le corps d'une conductrice en tension d'activité, non celui d'un passager, en passivité de détente : demande et non offre. Elle courbe le dos et ne met pas le ventre en haut. Poussez cette petite personne dans une salle de cours : habitué à conduire, son corps ne supportera pas longtemps le siège du passager passif ; elle s'active alors, privée de machine à conduire. Chahut. Mettez entre ses mains un ordinateur, elle retrouvera la gestuelle du corps-pilote. Il n'y a plus que des conducteurs, que de la motricité ; plus de spectateurs, l'espace du théâtre se remplit d'acteurs mobiles ; plus de juges au prétoire, rien que des orateurs, actifs ; plus de prêtres au sanctuaire, le temple se remplit de prêcheur ; plus de maîtres dans l'amphi, partout des professeurs .... Et, nous aurons à le dire, plus de puissants dans 'arène politique, désormais occupée par les décidés. Fin de l'ère du décideur. |

1) le texte entier ici

Chroniques

Chroniques