Comment s'épanouir au travail ?

Dominique Méda

Pour que l'activité professionnelle devienne l'espace où se réalise l'individu, laissons-lui davantage de reponsabilités et rompons avec le productivisme

Pour que l'activité professionnelle devienne l'espace où se réalise l'individu, laissons-lui davantage de reponsabilités et rompons avec le productivisme

C'est au moment où les chiffres du chômage ne cessent de grimper que la question du sens du travail revient avec force dans le débat français. S'exprime désormais de plus en plus nettement l'idée que le travail a été le grand oublié des trente dernières années.

Parallèlement, les responsables politiques semblent s'accorder sur l'idée que la " valeur travail " a été dégradée, les uns imputant cette situation à la législation sur les 35 heures et à la préférence française pour le loisir et/ou l'assistance, les autres à la préférence donnée à la rémunération du capital sur l'augmentation des salaires. Tous disent vouloir redonner sa place au travail et remettre la question de son sens au centre de leurs préoccupations. Quelles en seraient les conditions ?

Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord revenir sur ce que recouvre la notion de travail et en souligner la nature non univoque. Notre idée moderne du travail est en effet le produit non retraité de la sédimentation de plusieurs " couches " de signification déposées au cours des derniers siècles. Depuis les travaux d'Adam Smith, le travail est représenté comme un " facteur de production ", c'est-à-dire comme un moyen au service d'une fin qui est la création de richesse.

Mais au XIXe siècle se fait jour l'idée nouvelle que le travail est une liberté créatrice, qui permet à l'homme de transformer le monde, de faire celui-ci à son image et de s'exprimer. Le travail apparaît alors comme l'" essence de l'homme ". Cet apport spécifique du XIXe siècle est théorisé par Hegel et Marx. Le XXe siècle nous a, quant à lui, légué sa vision du travail comme pivot de la distribution des revenus, des droits et des protections et le moyen de l'intégration de l'individu dans la société qui a marqué l'avènement de la société salariale.

Ces trois dimensions, qui se sont développées les unes après les autres au cours des derniers siècles, coexistent dans notre représentation commune du travail. Nous considérons celui-ci à la fois comme un facteur de production, comme l'essence de l'homme, comme le support de droits et de protections et le moyen de l'intégration dans la société. Mais ces dimensions sont contradictoires : si le travail est d'abord un facteur de production, il n'est qu'un instrument au service d'autre chose - qui est donc l'objectif final. C'est le niveau de la production, du chiffre d'affaires ou du profit qui importe, et non l'activité de travail ou le travailleur, dont le plein développement est au contraire le but lorsque le travail est avant tout considéré comme l'" essence de l'homme ".

Le rapport des individus au travail se caractérise par la même diversité. Les enquêtes montrent des Français partagés en trois classes à peu près égales entre ceux qui considèrent que le travail est un gagne-pain, ceux qui y voient un vecteur d'épanouissement et ceux pour lesquels il s'agit du moyen d'avoir une place dans la société. Cette partition recouvre des différences d'appréciation très polarisées selon les catégories socioprofessionnelles, les revenus et les types de professions.

Ainsi, les indépendants, cadres, chefs d'entreprise, artisans-commerçants, professions intellectuelles, professions des arts et spectacles se retrouvent-ils du côté d'un travail considéré comme source d'identité, d'épanouissement et de réalisation de soi, cependant qu'une part importante des ouvriers et employés se retrouvent du côté du travail comme gagne-pain, voire comme contrainte, illustrant ce que Galbraith dénonçait dans Les Mensonges de l'économie, vérités pour notre temps (Grasset, 2004) : " Le paradoxe est là. Le mot "travail" s'applique à ceux pour lesquels il est épuisant, fastidieux, désagréable, et à ceux qui y prennent plaisir et n'y voient aucune contrainte (...) . "Travail" désigne à la fois l'obligation imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération que désirent les autres, et dont ils jouissent. User du même mot pour les deux situations est déjà un signe évident d'escroquerie. "

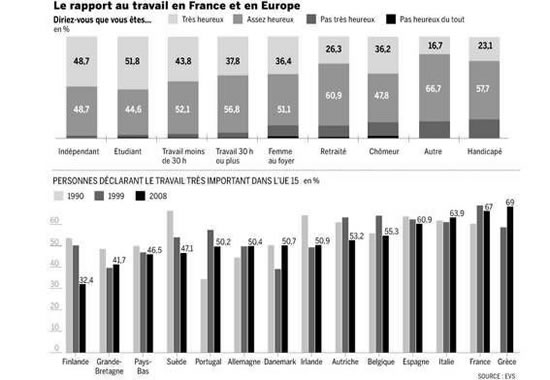

En revanche, l'ampleur des attentes posées sur le travail est commune à toutes les classes sociales : les Français sont les plus nombreux en Europe à déclarer que le travail est " très important " et à placer l'intérêt et l'ambiance de travail devant la sécurité de l'emploi et la rémunération. Et si la France est le pays où ces attentes de réalisation de soi dans le travail semblent les plus développées, nos voisins manifestent tous leur souhait d'un travail permettant de continuer d'apprendre, de réussir quelque chose et d'exprimer leur singularité.

Une enquête récente, dont Daniel Mercure et Mircea Vultur viennent de rendre compte dans La Signification du travail (Presses universitaires de Laval, 2010), montre le déploiement de ces mêmes attentes en termes d'expression de soi et d'épanouissement à l'égard du travail au Québec, qui leur font dire que désormais le " type " majoritaire parmi les travailleurs est " l'égotéliste " : " Il érige le moi en valeur suprême, entretient des liens d'appartenance ténus avec les collectifs de travail, tout en ayant une conception expérientielle du travail et une forte implication subjective dans l'activité productive ; il fait sien le principe d'être l'entrepreneur de lui-même et de son avenir professionnel ". MM. Mercure et Vultur défendent l'idée que cette volonté de se réaliser, à l'oeuvre dans les sphères de vie depuis les années 1970, est en phase avec les souhaits et les évolutions du système socioproductif, qui réclame plus de flexibilité et d'investissement des travailleurs.

Les directions d'entreprise ont en effet entretenu et sollicité le développement de ces aspirations et d'une idéologie de " l'épanouissement au travail " en mettant en oeuvre, au cours des années 1980, des modes d'organisation du travail censés favoriser l'autonomie et la prise de responsabilité, et en sollicitant l'engagement personnel et la mobilisation subjective des salariés dans le processus de travail.

Mais n'ont-elles pas ainsi ouvert la boîte de Pandore ? N'existe-t-il pas un risque de voir s'instaurer un décalage explosif entre l'ampleur des attentes posées sur le travail et la capacité du système socioproductif à les satisfaire ? Sommes-nous prêts, pour l'éviter, à faire droit à ces exigences, c'est-à-dire à engager les transformations qui donneraient aux salariés la possibilité d'exercer les responsabilités qui sont attendues d'eux, à leur accorder la reconnaissance qui en est le corollaire et à faire en sorte que le travail devienne cette " oeuvre commune " à laquelle songeait Marx dans les Manuscrits de 1844 lorsqu'il écrivait : " Supposons que nous produisions comme des êtres humains (...) . Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. "

A quelles conditions le travail pourrait-il ne plus être considéré comme un terme dans une équation - un facteur de production, un moyen au service d'une autre fin, un coût dont la diminution, voire la disparition conditionne la performance des organisations - mais comme partie intégrante des fins poursuivies par les organisations et par la société ? Georges Friedmann, l'auteur du Travail en miettes (Gallimard, 1971), André Gorz et plus récemment Matthew Crawford, un philosophe américain auteur de L'Eloge du carburateur (La Découverte, 2010), essai sur la place et le sens du travail, s'accordent sur les éléments qui, dans les temps modernes, font obstacle à la mise en oeuvre d'une conception du travail comme " essence de l'homme ".

Le travail salarié se caractérise par la subordination, c'est-à-dire le fait d'être sous la direction et le contrôle d'un autre. La séparation entre la conception et l'exécution et la division du travail empêchent les salariés de maîtriser l'ensemble d'un processus, et donc de réaliser une oeuvre. Le régime de production capitaliste - quelles que soient les " variétés " de celui-ci - fait du travailleur un moyen au service de la réalisation d'un profit.

L'impératif d'augmentation permanente des gains de productivité et de la rentabilité se traduit de plus en plus souvent par l'intensification du travail des salariés en place, le recours à des formes d'emploi de plus en plus précaires et la réduction permanente du volume de l'emploi. Redonner du sens au travail supposerait donc, selon ces auteurs, une véritable révolution et une rupture avec l'économisme et le productivisme des temps modernes.

Mais dans le laps de temps plus ou moins long qui nous sépare du grand soir, plusieurs chantiers sont susceptibles de contribuer à la reconstruction du travail. Il est d'abord urgent de replacer la question du droit au travail au coeur de notre réflexion. Car l'absence de travail, si massive depuis si longtemps, est source de trop grands maux. Le partage de ce bien premier qu'est le travail - notamment grâce à une nouvelle phase de réduction et de redistribution du temps de travail - ainsi que l'octroi de moyens conséquents à la création d'emplois devraient en être la conséquence directe.

Remettre des règles dans le travail, ne plus considérer que quelques heures de travail constituent un véritable emploi, entourer de garanties le recours aux différentes formes de contrat et leur rupture, payer le travail à sa juste valeur est indispensable : le mot d'ordre du travail décent lancé par l'Organisation internationale du travail devrait devenir réalité en Europe, grâce à la mise en oeuvre de normes sociales communes. L'idée que l'entreprise doit devenir un espace de citoyenneté et qu'il serait légitime que les salariés participent pleinement à l'ensemble des décisions, développée récemment par Isabelle Ferreras, Armand Hatchuel et Blanche Ségrestin, ouvre des perspectives très innovantes.

Enfin, redonner au travail la première place suppose de substituer aux indicateurs de performance exclusivement quantitatifs et monétaires qui guident nos comportements (comme le PIB et le taux de rentabilité), des indicateurs capables de nous donner des informations plus sérieuses sur ce qui compte vraiment pour l'inscription de nos sociétés dans la durée : notre cohésion sociale et l'évolution de notre patrimoine naturel.

Adopter ces nouveaux indicateurs et un nouveau mode de développement plus attentif à l'évolution de nos vraies richesses constitue d'ailleurs sans aucun doute, grâce à la remise en cause de l'impératif d'augmentation permanente des gains de productivité, la principale manière de changer radicalement le travail.

Des attentes très fortes et souvent déçues

LES ENQUÊTES françaises et européennes dont nous disposons mettent en évidence que non seulement les Français plébiscitent le travail mais aussi qu'ils y sont les plus attachés : en 1999 comme en 2008, près de 70 % d'entre eux déclaraient que le travail était pour eux " très important " contre 40 % à 50 % des Britanniques ou des Danois. Cette " singularité française " s'explique sans doute par la convergence d'un taux de chômage resté très élevé depuis plus de vingt ans et d'attentes très fortes en matière d'intérêt du travail et d'ambiance de travail.

Ces dimensions dites " expressives " du travail sont mises en avant par les Français, plus que les dimensions " instrumentales " (le travail comme gagne-pain) : moins de 30 % des Français indiquent ainsi que " le travail est juste un moyen de gagner sa vie " alors que 68 % déclarent que l'intérêt intrinsèque du travail est très important. Plus de la moitié des Français sont " tout à fait d'accord " avec l'idée que le travail est nécessaire pour développer ses capacités contre à peine 20 % en Grande-Bretagne, en Suède et en Finlande.

Par ailleurs, contrairement aux discours qui décrivent cette catégorie de la population comme matérialiste, nomade et rétive au travail, les jeunes sont les plus attentifs à ces dimensions : ils attendent du travail, plus encore que les autres tranches d'âge, la possibilité de s'exprimer et de s'épanouir, mais aussi de continuer à apprendre, de progresser et d'être utiles à la société. Plus encore que les autres catégories d'âge, ils mettent en tête de leur palmarès l'ambiance de travail.

Mais, en France, ces attentes particulièrement fortes sont aussi très déçues : les Français sont les Européens les moins satisfaits au travail. Ils sont les plus nombreux à se déclarer stressés, confrontés à de mauvaises perspectives de promotion, mal payés. Ils sont moins autonomes que beaucoup d'autres Européens et travaillent dans des entreprises où les relations entre employeurs et salariés sont jugées moins bonnes qu'ailleurs.

Ce sont eux aussi qui déclarent le plus fréquemment que leur emploi les empêche de consacrer le temps qu'ils voudraient à leur famille et à leur couple, ce qui peut sans doute s'expliquer par la présence dans la population active d'un grand nombre de femmes avec enfants, plus sensibles aux difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.