Quinquennat : une réforme en trompe-l'oeil

Article paru dans l'édition du 23.09.2000

NOUS voici appelés à nous prononcer sur la réduction de la durée du mandat présidentiel, de sept ans, qui était la règle depuis un siècle et quart, à cinq. L'abandon d'une pratique aussi ancienne suffirait à conférer à la réforme une importance historique. Quels en seront les effets ? On nous a rassurés en nous promettant qu'elle ne changera rien au régime sous lequel nous vivons depuis quarante ans. N'en croyez rien.

NOUS voici appelés à nous prononcer sur la réduction de la durée du mandat présidentiel, de sept ans, qui était la règle depuis un siècle et quart, à cinq. L'abandon d'une pratique aussi ancienne suffirait à conférer à la réforme une importance historique. Quels en seront les effets ? On nous a rassurés en nous promettant qu'elle ne changera rien au régime sous lequel nous vivons depuis quarante ans. N'en croyez rien.

L'affirmation, du reste, est étrange ; si la réforme ne doit effectivement apporter aucun changement, à quoi bon la proposer ? Il est contradictoire de la présenter comme indispensable à la santé de nos institutions et de nous garantir dans le même temps que nous n'avons à redouter aucune modification. Ceux qui, depuis des années, font campagne pour la réforme sont plus cohérents ; ils en escomptent des effets positifs ; ils sont convaincus qu'elle rééquilibrera le système institutionnel et régénérera la vie politique en permettant une meilleure respiration démocratique. Si cela se pouvait, comment ne pas souscrire des deux mains à cette révision ? Moins optimiste, je crains plutôt qu'elle ne produise aucun des effets espérés et que, en revanche, elle ne déclenche des conséquences négatives.

Le jugement sur le bien-fondé du quinquennat ne saurait être disjoint de la référence à la fin qui est censée le justifier et de l'appréciation de l'adéquation du moyen à la fin.

Or, au tout premier rang des raisons qui ont conduit à envisager une réduction de la durée du mandat présidentiel, il y avait le désir de prévenir le retour à répétition de la cohabitation tenue pour une anomalie : il sagissait moins de diminuer sa durée que de réduire la discordance entre elle et celle de la législature, cette disparité étant tenue pour la cause principale du recours à la cohabitation. Le moyen d'y remédier était simple : aligner la durée du mandat présidentiel sur celle de l'Assemblée en la ramenant à cinq ans. La réforme impliquait, de surcroît, que les deux élections aient lieu simultanément, car autrement on n'était pas prémuni contre la discordance entre les pouvoirs, puisqu'elle était la conséquence du décalage entre les deux consultations et le reflet de l'évolution de l'opinion dans l'intervalle.

Ce n'est pas le lieu d'une controverse sur la nocivité foncière ou l'innocuité de la pratique de la cohabitation, encore que, à l'expérience, elle ne paraisse pas avoir des effets aussi pervers que le disent ses adversaires. Mais la réforme produira-t-elle les conséquences qu'on en attend ? Est-on bien certain que de faire élire en même temps, pour des durées égales, le président de la République et l'Assemblée nationale nous garantit contre le risque de cohabitation ?

Les deux consultations sont, tant par leur objet que par leur procédure, si différentes qu'il n'y a aucune assurance à cet égard. La composition de l'Assemblée est le résultat de l'addition de 577 élections qui constituent autant de cas singuliers : à côté des options sur les enjeux nationaux entrent dans le choix de l'électeur toutes sortes de considérations particulières dont le mode de scrutin actuel accroît le poids propre et qui varient grandement d'une circonscription à l'autre. La majorité qui sort de la rencontre de ces compétitions singulières peut fort bien, sans que le corps électoral l'ait clairement voulu, être différente de celle qui aura élu le président. Sans compter que ce résultat peut aussi bien être recherché plus ou moins confusément par les électeurs à qui la cohabitation ne déplaît pas : depuis quinze ans, tout ce que l'on sait ou que l'on devine de l'opinion à travers les études et les sondages donne à croire que la cohabitation politique plaît à l'électeur. L'éventualité de deux majorités de sens contraire n'a donc rien d'improbable.

Il n'est, du reste, pour se convaincre de la vraisemblance de ce cas de figure que de jeter un regard sur les Etats-Unis, dont il est étonnant que les défenseurs de l'élection simultanée des deux pouvoirs ne songent pas davantage à scruter les enseignements. C'est souvent que sortent des élections du premier mardi de novembre un président et un Congrès de tendances opposées avec les conséquences inévitables : tensions, blocage et une certaine paralysie dans le processus de décision. Est-ce cela qu'on souhaite introduire dans nos institutions ? Encore le dommage est-il réduit aux Etats-Unis du fait du partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les Etats dont dépendent les décisions essentielles pour l'existence des citoyens. L'inconvénient serait autrement grand dans notre pays, qui ne connaît qu'une décentralisation fort timide.

L'exemple américain est un motif d'être plus que réservé sur la pertinence de l'argument selon lequel la réduction de la durée du mandat présidentiel ne serait qu'une étape vers une révision plus fondamentale, qu'elle rendrait inévitable en direction d'un régime présidentiel par fusion des fonctions de chef de l'Etat et de chef de gouvernement, suppression de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée et, probablement par symétrie, abrogation du droit de dissolution du président.

Loin de nous garantir contre le risque de cohabitation, l'éventualité d'une élection simultanée qui mettrait, toute la durée de leurs pouvoirs, en positions antagonistes un président de droite et une majorité parlementaire de gauche, ou l'inverse, serait donc d'une extrême gravité. Les expériences de cohabitation que nous avons connues étaient comme autant d'accidents provoqués par un concours de circonstances. La cohabitation instituée pour cinq ans entre deux pouvoirs contraires pouvant se prévaloir d'une égale légitimité serait d'une tout autre nature. Le risque n'est pas mince que la réduction de la durée et, surtout, l'élection simultanée qui en est le nécessaire corollaire aboutissent tout simplement à institutionnaliser la pratique de la cohabitation. Rien ne serait plus contraire à l'esprit de la Ve République.

On ne prêtera que peu d'attention à un argument très largement invoqué par les partisans du quinquennat et auquel on conçoit que les élus et les politiques soient particulièrement attentifs : l'opinion y serait favorable, les électeurs le souhaiteraient même. En ramenant à cinq ans la durée du mandat, on ne ferait, en somme, que déférer à leur requête. Quoi de plus démocratique ?

Qu'on ne se méprenne pas sur mes raisons de ne pas retenir comme déterminant le sentiment prêté à nos concitoyens ; je ne le tiens pas pour négligeable et je le méprise moins encore. Mais sommes-nous bien assurés qu'ils le désirent effectivement ? Ce sont les médias qui le proclament depuis des mois à cor et à cri : ils font campagne pour le raccourcissement du mandat pour des motifs sur lesquels nous allons revenir, mêlant comme trop souvent l'observation et l'engagement militant. Mais les sondages le disent aussi à qui mieux mieux, et les médias ne font que reprendre leurs indications.

A la réflexion, c'est le contraire qui étonnerait : que, priés de se prononcer sur une fréquence plus rapprochée des occasions de dire leur sentiment sur la politique, les électeurs refusent la possibilité qui leur est proposée. Demandez à tout citoyen s'il ne serait pas favorable à un renouvellement plus rapide de ceux qui accaparent le pouvoir, la réponse est connue d'avance avant tout examen des conséquences possibles.

C'est aux politiques, aux leaders d'opinion, aux journalistes d'envisager toutes les implications d'un tel choix, d'en signaler et les avantages certains et les inconvénients possibles, de faire entrevoir la complexité du problème et de mettre ainsi les citoyens en mesure de se prononcer en connaissance de cause. Cette information, c'est la mission des politiques de la dispenser, c'est la dignité du journalisme de la diffuser. Or il faut bien reconnaître qu'on s'est, de part et d'autre, soigneusement gardé de le faire. Il n'y a pas eu de véritable débat ; la question a été tranchée par les politiques sans avoir été examinée au fond, et, sans la détermination du président de la République de la soumettre au peuple, elle aurait été réglée en catimini.

L'initiative de la révision a été prise sous la pression, pour des raisons tactiques et en fonction d'ambitions personnelles. Les parlementaires de l'une et l'autre Assemblée, manquant à leur mission, ont accepté que la délibération soit étranglée, et le vote a été acquis en l'absence de la plupart des élus ; la date de la consultation référendaire a été fixée au plus tôt possible afin de réduire la durée de la campagne à sa plus courte expression. Révision à la hussarde dans un simulacre de démocratie sur une question capitale puisque est en cause l'institution dont on dit depuis quarante ans qu'elle est la clé de voûte de notre République.

Qui sait ce qui serait sorti d'une authentique campagne où les formations politiques auraient été libres de se prononcer sans crainte et où les électeurs auraient eu le temps de se faire une opinion raisonnée ? Le précédent du référendum sur le traité de Maastricht nous a édifiés sur la capacité de l'opinion d'évoluer à mesure qu'elle prend connaissance de tous les éléments d'un problème et nous a révélé la fragilité des anticipations sur le résultat d'une consultation vraiment démocratique.

La prétendue supériorité du quinquennat sur le septennat se fonde essentiellement sur la référence à deux notions moins dépendantes de la conjoncture politique, moins tributaires aussi du sentiment ou de l'anticipation des effets, et qui méritent de ce fait d'être prises en considération : la modernité et l'uniformité.

On ne saurait accorder trop d'attention au critère de la modernité. Une Constitution se doit d'être adaptée à son temps : s'il était démontré que la nôtre comporte des dispositions archaïques, à plus forte raison s'il est prouvé qu'elle est tout entière surannée, son actualisation, voire son remplacement s'imposerait. Ce fut la justification du changement de régime en 1958. C'est une application du sempiternel débat sur les rapports entre l'évolution des moeurs et celle des lois. Encore qu'il faille être prudent sur le chapitre ; la Constitution adoptée en 1787 pour les jeunes Etats-Unis régit toujours le fonctionnement de la grande démocratie américaine.

A en croire le discours officiel, une durée courte serait plus moderne qu'une durée plus longue : cinq ans seraient aussi plus modernes que sept. On fait valoir que l'instauration du septennat remonte à 1873, alors que le monde a bien changé depuis. Il serait grand temps de remédier à ce retard dans l'évolution de nos institutions. Notre époque se caractérisant par l'accélération des rythmes, il serait impératif de conformer la durée du mandat présidentiel à cette grande loi implicite de l'Histoire.

Or le bon sens comme la réflexion obligent à confesser que l'idée qui veut que le raccourcissement soit un signe de modernité est un préjugé qui n'a pas plus de fondement que l'idée contraire. Si telle était la vérité en matière d'institutions, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas ramener la durée à deux ou trois ans ? Pourquoi même ne pas s'inspirer du précédent de la Convention et ne pas profiter de l'occasion de mettre enfin en application la Constitution de l'an I, dont on disait qu'elle était la plus démocratique de toutes nos Constitutions et qui réduit à une année seulement la durée de la législature ? Cinq ans, c'est encore une concession à l'archaïsme.

Nous venons de prononcer un mot qui pèse lourd et qui est sans doute l'argument le plus fort en faveur de l'abréviation du mandat présidentiel : démocratique. De fait, un mandat bref n'est-il pas d'essence plus démocratique qu'un mandat long ? Il permet au peuple souverain d'intervenir plus souvent et plus directement dans la conduite des affaires, il contraint les responsables à revenir à intervalles plus rapprochés devant les électeurs et à mettre en jeu leur responsabilité. Cette considération est autrement pertinente que la référence au concept - combien vague et imprécis ! - de modernité

Mais l'action politique n'est pas seulement la transcription des orientations indiquées par le corps électoral : elle est tout autant réponse à des problèmes qui appellent des décisions, s'inscrivent dans la durée et engagent l'avenir de la nation dans le long, voire dans le très long terme. [... ]

Il est éminemment souhaitable que les responsables auxquels le peuple confie la responsabilité de son avenir aient du temps pour réfléchir. Raccourcir les délais, c'est imprimer à toute la vie politique un rythme haletant où les préoccupations à court terme, notamment les calculs électoraux, ont chance de prendre le pas sur les considérations plus désintéressées. L'exemple des Etats-Unis est là pour démontrer que quatre ans, c'est trop court : dans la dernière année, il n'est plus possible au président de prendre des décisions d'importance pour le pays. Depuis plusieurs mois déjà, le monde entier est suspendu dans l'attente du choix des citoyens américains. Est-ce cela que l'on veut introduire en France ? Une dernière considération milite en faveur d'une durée relativement longue pour la fonction présidentielle : le texte de la Constitution, mais surtout la coutume ont fait que la conduite de la politique extérieure aussi bien que les relations à l'intérieur de l'Union européenne relèvent plus particulièrement du président.

Or, s'il est un domaine où il importe de voir loin, où le passé pèse lourd et rend plus nécessaire de s'inscrire dans le long terme, c'est assurément ce secteur. De surcroît, compte tenu de l'importance en ce domaine des relations personnelles entre chefs d'Etat et de gouvernement et du fait que les décisions sont de plus en plus arrêtées dans leurs rencontres au sommet, c'est pour un pays un avantage certain que son chef dispose d'un mandat dont la durée est supérieure à celle de ses interlocuteurs ; elle lui confère avec l'expérience une autorité morale et un pouvoir d'influence dont Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont su habilement tirer parti pour faire prévaloir le point de vue français. Pourquoi se priver de gaieté de coeur de cet atout ? Voilà qui ruine l'argument tiré de l'inégalité des mandats pour vouloir à tout prix aligner celui du président français sur ses homologues étrangers.

Voilà qui nous amène à l'autre notion, souvent citée comme référence à l'appui de l'alignement de la durée du mandat présidentiel sur celle de la législature de l'Assemblée élue : l'idée d'uniformité ou encore d'harmonie. C'est en son nom que Lionel Jospin a inscrit dans son programme de modernisation de nos institutions l'alignement de tous les mandats électifs sur cinq années. Comme si des durées différentes choquaient le bon sens et heurtaient l'instinct de justice : ne parle-t-on pas d'harmoniser les rythmes ? Est-ce à dire que des rythmes dissemblables créent comme des dissonances dans le concert des institutions ? Pourquoi des pouvoirs distincts, qui ont donc des rôles différents, devraient-ils avoir nécessairement même durée ?

S'il est une chose que je déplore dans cette médiocre controverse, c'est précisément l'absence de toute réflexion quelque peu fondamentale sur la durée optimale de chacun des pouvoirs dont l'assemblage constitue notre système de gouvernement. Pourquoi le législateur et le gouvernement, par exemple, devraient-ils avoir la même ? L'examen des missions assignées à chacun par la Constitution devrait apporter la réponse. Or qui songe à la consulter ?

Reportons-nous donc au texte de la Loi fondamentale : que dit-elle pour la fonction présidentielle ? L'article 5 est parfaitement clair : « Le président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'Etat. » Le verdict est sans la moindre ambiguïté.

Le texte parle de continuité et non de modernité. Qui dit continuité implique un minimum de durée. La référence à cette notion tire assurément l'exercice de la fonction vers le moyen terme plus que vers la courte durée. Quant à la fonction d'arbitrage que la Constitution confie expressément au chef de l'Etat, est-il choquant que l'arbitre ait une durée quelque peu supérieure à celle de chacun des pouvoirs entre lesquels il est appelé à l'exercer ? Ce qu'assure parfaitement le septennat par rapport à une Assemblée dont la législature est de cinq ans et à des gouvernements dont la durée moyenne tourne autour de trois. A interroger la Constitution, la cause est entendue. Qu'ajouter, sinon que la réforme, quoi qu'on dise, altérera substantiellement le régime et en modifiera profondément la pratique ou, pour être plus précis, confirmera et institutionnalisera l'abaissement que la fonction subissait depuis la dissolution manquée. Celle-ci avait été décidée à l'encontre de l'esprit de la Ve République, on lui avait fait jouer un rôle de complaisance autre que celui pour lequel elle avait été conçue, de recours suprême en cas de crise entre les pouvoirs. Circonstanciel, on pouvait espérer que cet abaissement ne serait que passager. Il y a tout lieu de craindre que la révision ne l'institutionnalise.

Car, contrairement aux espoirs des uns, aux craintes des autres, l'éventualité la plus plausible n'est pas l'acheminement, à plus ou moins brève échéance, vers un régime de type présidentiel, mais bien le retour à la prépondérance des représentants élus, qui est comme le point mort auquel nous ramène inéluctablement la pesanteur de notre culture politique. Si une partie de la gauche s'est si facilement ralliée au quinquennat, ce n'est pas tant pour rétablir un équilibre compromis entre les pouvoirs que par un désir inavoué de revenir à une pratique parlementaire qu'elle continue d'associer à l'idée de démocratie. Si l'avenir devait confirmer - ce que je ne souhaite pas - ce pronostic pessimiste, la réforme du quinquennat non seulement ne produirait aucun des effets positifs que s'en promettent ses partisans, mais elle aurait les plus fâcheuses conséquences sur le fonctionnement de nos institutions.

Mais, en la circonstance, le plus déplorable est encore le mépris de la démocratie. On s'est décidé de part et d'autre pour des motifs de pure opportunité « avec des arrière-pensées » et sur des calculs politiciens. On s'est bien gardé d'ouvrir le grand débat qui s'imposait sur un sujet de pareille importance. La représentation parlementaire, qui se plaint sans cesse de n'être pas entendue et de se voir imposer par le gouvernement des contraintes, n'a pas joué le rôle qui lui revenait.

C'est, du reste, une habitude de plus en plus fréquente d'esquiver les débats de fond qui fait presque regretter les Républiques précédentes : le gouvernement, alors, était peut-être faible, mais, au moins, les questions étaient posées. Le seul motif de satisfaction qui console un peu de ces manquements à l'idée qu'on se fait d'une pratique démocratique est la décision du président de la République de faire des électeurs les arbitres de la question. Ce n'était pas le souhait de la plupart des élus, qui ne trouvaient pas inconvenant de la régler entre eux. Mais des arbitres qu'on n'aura guère informés et qu'on aura tenus dans l'ignorance d'une partie des enjeux de la réforme proposée et de ses conséquences.

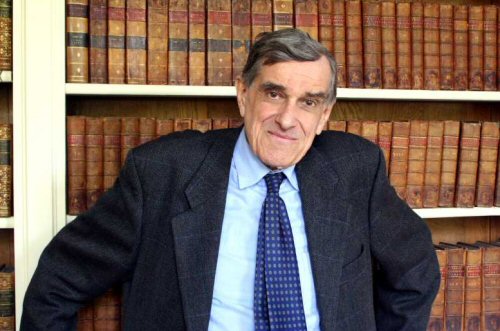

PAR RENE REMOND